2025. 6. 4. 12:01ㆍ오락실 기판

그동안 구매를 참아서였을까, 생각 못한 곳에서 오랫동안 찾던 매물을 좋은 가격에 만나서였을까. 플레이 엑스포에서부터 기판을 연속으로 몇 장 구매했다. 그로인해 올해 한 장의 기판도 사지 않겠다는 목표는 실패. ㅋㅋ

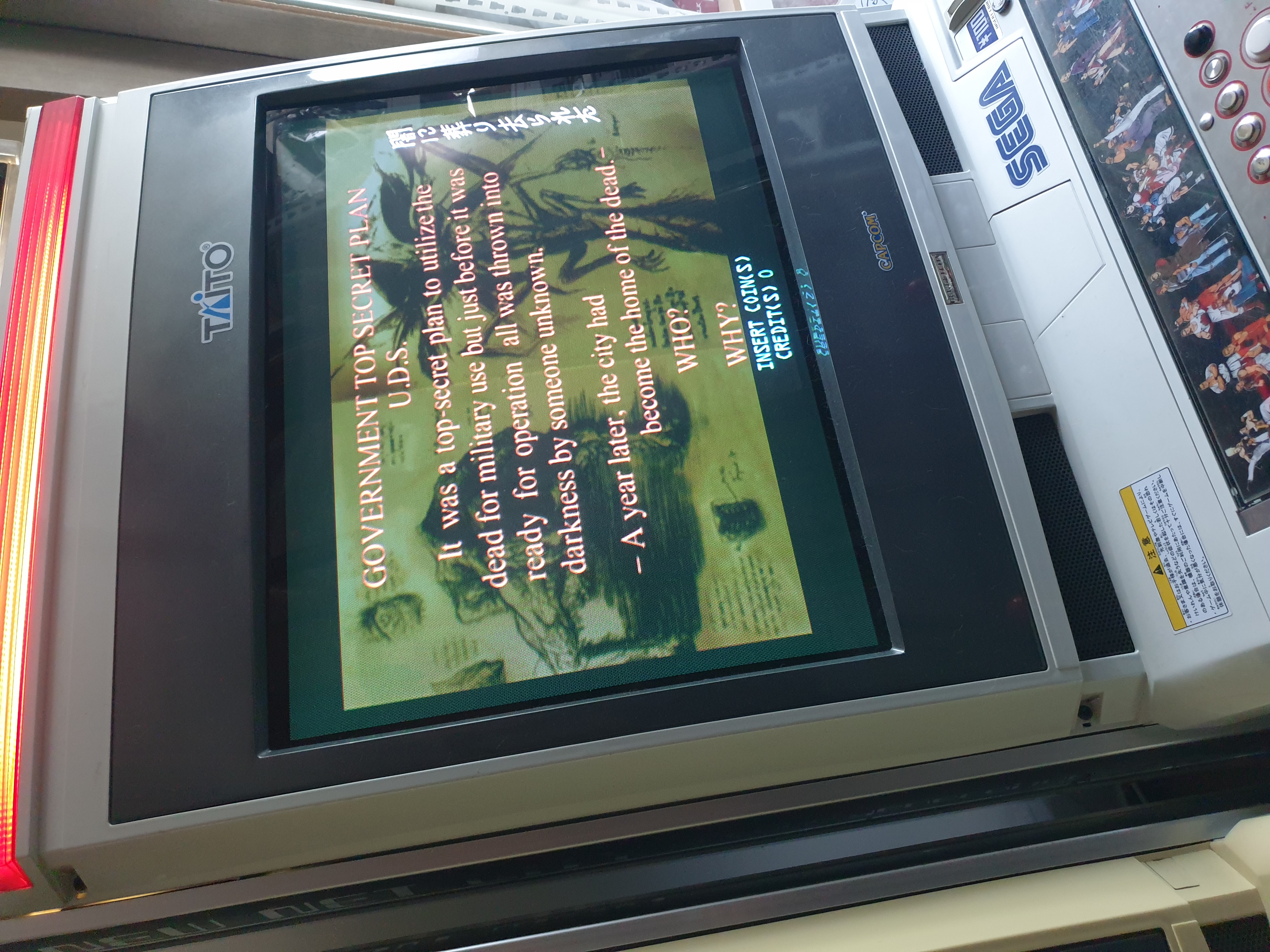

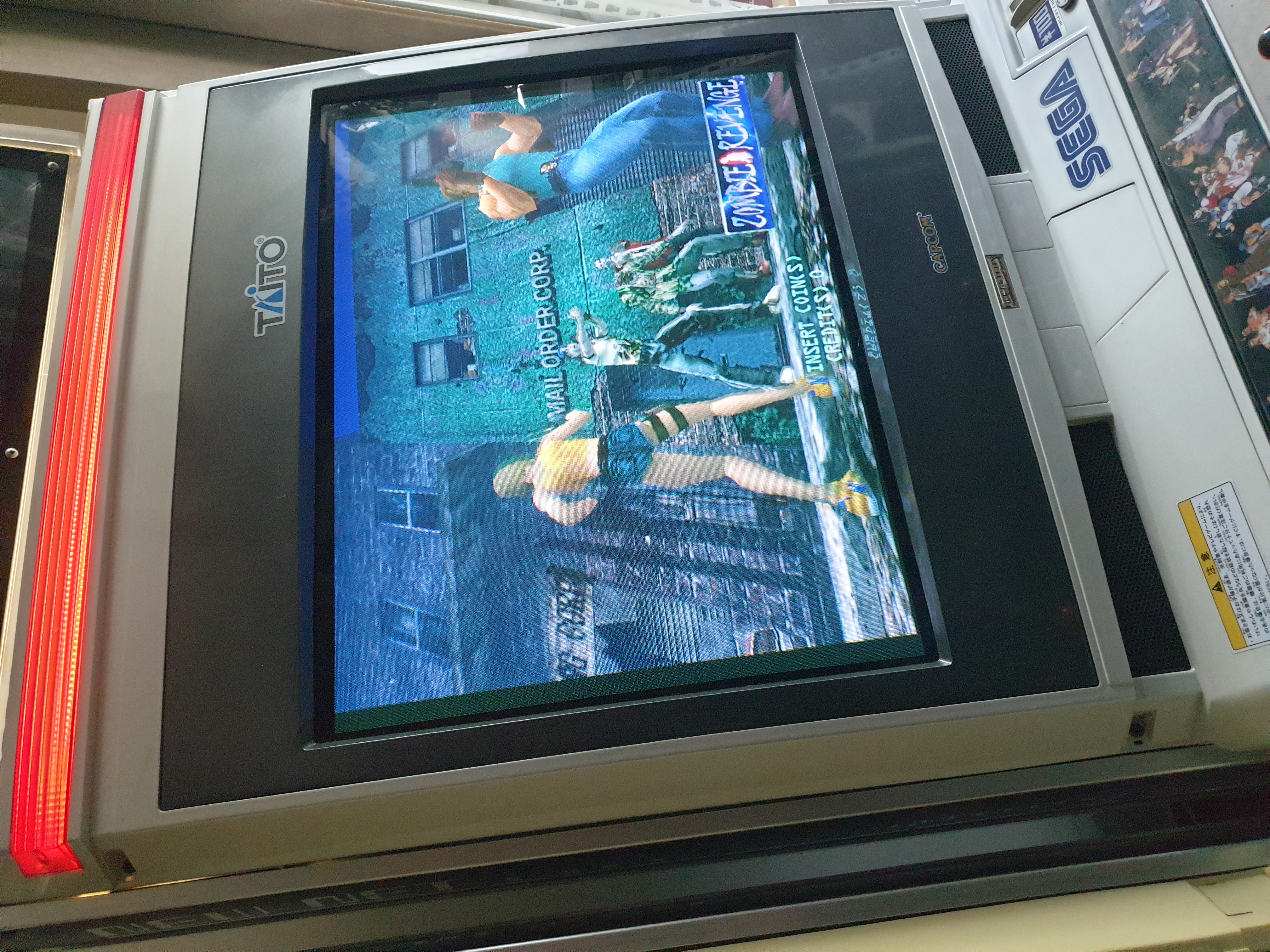

아주 오랫동안 지켜 보던 좀비 리벤지란 게임이 있었다. 나오미로 나온 카트리지 방식의 기판이다. 이 게임은 개발 당시 꽤나 화제가 됐다. 히트작 하우스 오브 더 데드의 스핀오프로 당시 세계를 강타한 캡콤의 바이오 하자드를 연상시키는 플레이 화면이 특히 사람들을 열광시켰다. 하오데와 바이오 하자드의 콜라보라니 흥분하지 않을 사람이 있었겠나.

그러나 게임은 바이오 하자드랑은 전혀 상관없는 스타일이었는데, 뜬금없는 벨트 스크롤 액션으로 세가 특유의 독특한 컨트롤 방식에, 황당한 B급 센스, 게다가 난이도까지 높아 흥행에서는 실패한 작품이었다. 그런데 나는 이 게임을 꽤 좋아했다. 아케이드에서는 해 본 적이 없었지만, 드림 캐스트로 발매할 때 지방의 단 하나의 게임샵에 미리 예약 주문 할 정도로 기대했다. 그때 가격이 8만 4천 원이었던 것으로 기억한다. 열심히 파고들지는 않았지만, 그 디스크를 지금도 가지고 있을 정도로 여전히 좋아한다. 사실 드림캐스트가 나오미를 거의 완벽하게 호환하는 게임기였기 때문에 이식도 역시 100퍼센트를 넘어 추가 구성까지 하면 그 이상이라고 할 만큼 훌륭한 이식작이라 기판까지 구매할 필요는 없다.

그래도 갖고 싶은 건 어쩔 수 없나보다. 꽤 오랫동안 국내와 해외에서 이 기판을 보았고, 구매 목전까지 갔는데도, 항상 마지막에는 철회했다. 뭐 다른 이유가 있던 건 아니고, 굳이?라는 생각이었을까. 여하튼 그렇게 꾹꾹 눌러놓고 있다가 얼마 전에 일옥에 갈 일이 있어서 구경하다 갑자기 생각나서 검색을 넣었더니 진행 중인 제품이 하나 있었다. 그다지 관심도가 높은 게임도 아니고 시세도 적당히 알고 있어서 맘만 먹으면 낙찰받겠다 싶었는데, 좀 싼 가격을 적었는지 몇 분 남겨놓고 한 눈 판 사이에 다른 사람이 집어 갔다.

나도 경매에서 끝날 즈음에 뒤통수 친 적이 많이 있어서 껄껄 웃으며 그런가 보다 했는데, 며칠 후 플레이 엑스포에 갔더니 헐! janet이라는 국내의 유명 기판 플레이어가 좀비 리벤지를 팔고 있더라. 마침 같이 있던 콜플님의 지인 찬스, 가격 흥정까지 해줘서 저렴하게 구매했다.

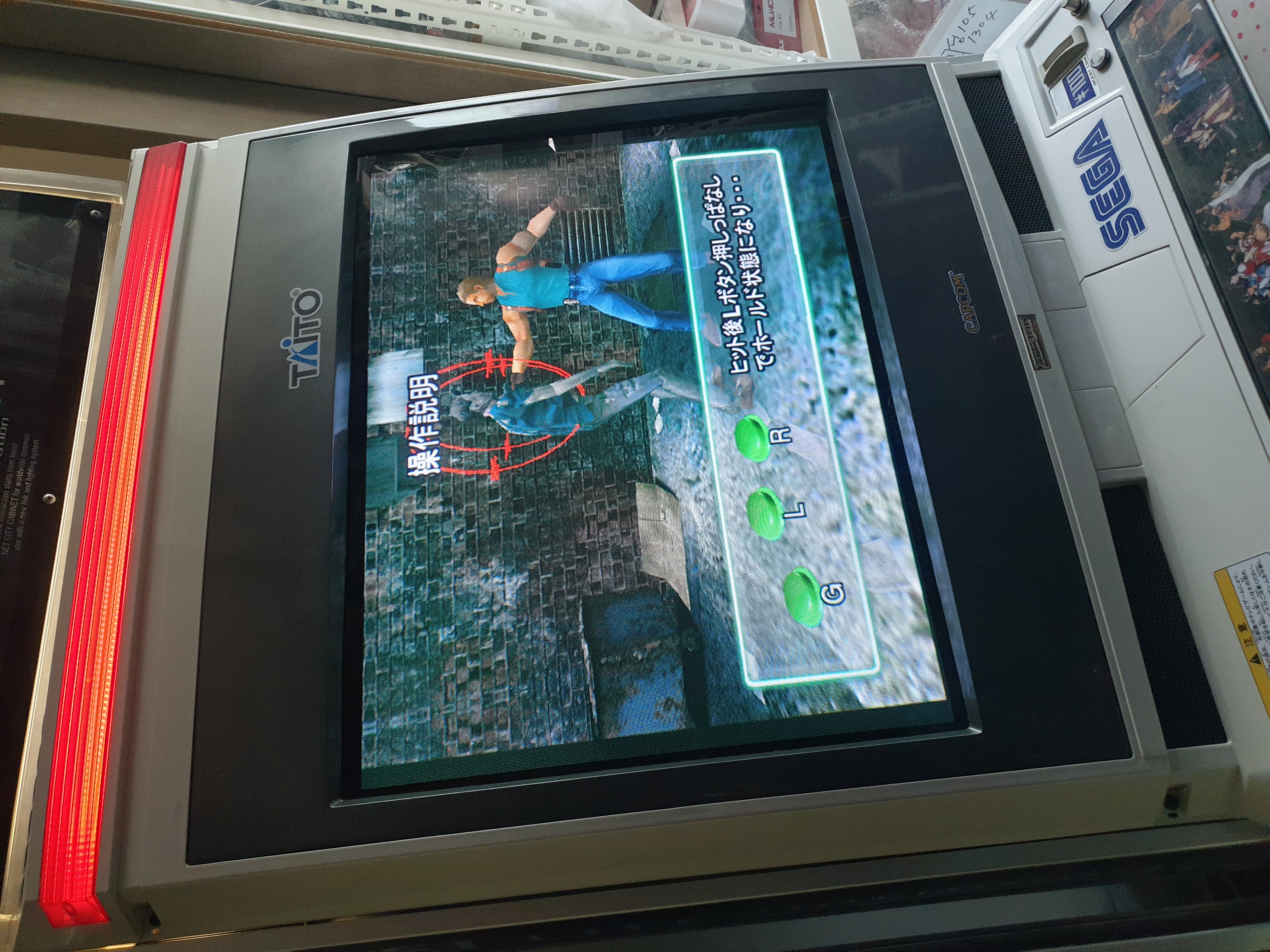

집에 와서 며칠은 기판 생각없이 뒹굴거리다가 테스트는 해야 할 것 같아서 번거로운 나오미 세팅을 했다. 전압이 조금 부족했는지 빌빌 거리다가 손을 좀 봐줬더니 우렁차게 돌아간다.

와! 29인치 뉴넷에서 돌아가는 나오미 게임, 좀비 리벤지는 흥행에 실패했지만, 공을 들인 대작임에는 분명한 작품으로 때깔이 다르다. 그 화면이 너무 좋아서 몇 번 플레이 하고도 한 참을 틀어놨다. 지금 고화질 LCD게임들에서는 느낄 수 없는 31K 브라운관을 통해 전해지는 특별한 퍼포먼스, 마치 아날로그 필름 같은 느낌이었다. 그 당시 세가의 기술력과 하드웨어가 이룬 조화가 세계 최정상이었음을 다시 확인할 수 있었다.

이 시절 이후에 세가는 쉔무의 실패등으로 콘솔 드림캐스트를 포기하고 그들 최고의 자존심이었던 버추어 파이터 4를 플스2로 이식한다. 지금 돌이켜 보면 아무것도 아닐 수 있는데, 그 당시에는 꽤 큰 충격을 받았다.

마침 내 젊은 인생도 순탄치는 않았는데, 꿈 많던 시절의 끝자락을 함께 보내서 그럴까. 내게 세가는 늘 아련한 청춘의 푸른빛으로 느껴진다.

닌텐도가 학교에서 집안 좋고 말없이 전교 1등하는 숙맥이라면, 소니는 서울에서 전학 온 공부 잘하고 센스 있는 멋쟁이 같다. 세가는 뭐든 무난하게 잘하는 재밌는 친군데, 공부도 곧잘하지만, 그다지 열심히 하지 않는 매사에 엉뚱한 친구다.

좀 살아보니 어떤 삶이, 어떻게 사는 게 무조건 더 낫다고 말 못하겠는데, 그래도 제일 생각나는 건 세가 같은 친구다. 수학여행 가는 날 멋낸다고 위아래로 청청을 입고 나오는 대담함, 다들 웃었지만, 나는 그런 용기를 부러워했다. 야자 째고 인생 처음으로 숨어서 술을 마시던 날, 권해준 잔은 독하고 썼어도 따라가고 싶었다.

보름달이 뜨면 늑대인간이 되는 것처럼, 이유 모를 불안정한 시절들, 그럼에도 돌아가고 싶은 마음이 있다면, 내 인생의 첫 술잔에 담겼던 푸른 달을 다시 한번 더 보고 싶어서이지 않을까.

그토록 불길했건만, 눈 시리게 푸른 세가와 함께 해서 내 청춘은 행복했다.

'오락실 기판' 카테고리의 다른 글

| CAR ACTION, 도트 브레이커 (1) | 2025.06.30 |

|---|---|

| 닌자 어썰트, 남코와 세가의 잊힌 활극 (7) | 2025.06.08 |

| 세이부 컵 사커, 어떤이들의 꿈 (2) | 2025.05.04 |

| 토이팝, 보답 받는 기다림 (0) | 2025.04.05 |

| 스트라이더 비룡, 가슴에 돋는 기억을 칼로 자르고 (0) | 2025.04.04 |