제미니윙, 어떤 오락 기판을 만나는 법

그 자리가 아닐지도 모르지만, 내 기억속에 존재하는 마지막 제미니윙의 자리는 돈을 바꾸던 주인집 안방 문, 바로 옆자리였다. 처음 기판을 시작 할 때 다른 회사 게임들은 싫고, 캡콤의 CPS 게임들을 가장 가지고 싶었으면서, 오래되고, 캡콤 게임이 아닌데도 가지고 싶던 기판이 제미니윙이었다.

별로 특출 난 게임은 아닌데, 깔끔한 그래픽, 매 스테이지마다 개성 있는 디자인, 특수무기를 꼬리에 달고 다니며 신나게 쏘는 그만의 시스템, 거기에 뜬금없지만, 너무 잘 어울리던 서정미 넘치는 음악까지, 말하다 보니 굉장히 특별해 보이지만, 완전히 쏙 마음에 드는 게임은 아니고, 두루두루 훌륭해 자주 즐기긴 했다.

오락실에서 곧잘 했지만, 원코인 엔딩, 아니 엔딩을 보지는 못했다. 이게 지금도 기억나는 게 마지막 스테이지로 보이는 곳에서 죽으면 컨티뉴가 안 됐다. 원코인으로 가서 맨날 죽는 그곳이 난제였는데, 이어서 되지 않으니 따로 연습할 수도 없었다.

늘 죽던 부분이 아마도 식물의 덩굴, 가지 같은 것이 길어지면서 내 기체의 길을 막는 그런 곳이었다. 근데 이게 되게 부조리했던 기억이 있다. 아무리 뭘 어떻게 해도 피하기 힘들었다. 그 덩굴이 반대 편 끝에 닿으면 변색하면서 석화되어 굳는데, 그러기 전에 피하려고 위로 올라가면 적들이 쏟아졌다.

거기서 컨티뉴가 안되니 화딱지가 얼마나 나던지, 이 오락을 하는 사람 중에 내가 제일 잘해서 (ㅋㅋㅋ 시골 오락실의 비애) 누구 것을 보고 배울 수도 없었다. 그러다 기판을 시작할 때 이 게임을 떠올렸고, 지금은 누구라도 최고의 오락실 게임 플레이를 유튜브로 볼 수 있는 시대. 제미니윙 원코인 동영상을 찾아봤다. 니가 얼마나 잘하나 보자.

세상에나, 답은 다른 곳에 있었다. 그 변색해서 굳어 버리는 놈들이 굳으면 당연히 부딪혀 죽는다고 생각해서 일찌감치 무리해서 그 위로 지나 올라갔는데, 오히려 굳으면 쏴서 부술 수가 있어 천천히 가는 게 답이었던 것이다!

완전히 허를 찌르는 구성이었다.

그런 사실을 알고 제미니윙 기판이 더욱 갖고 싶어졌다. 그러던 와중에 자주 가는 레트로 카페에 복사 기판이 경매에 올라왔지만, 아쉽게 놓쳤다. 그리고 기판에 미쳐 지내는 나날들이 이어지면서 결국에는 페이스북에서 오리지널을 파는 포스팅을 발견한다. 300달러 정도였던 걸로 기억하는데, 아무도 구매하지 않자. 그 물건을 이베이에 올렸다. 그리고 몇몇 질 나쁜 구매자에 의해 몇 번의 유찰을 겪더니 거의 일 년에 걸쳐서 떠돌던 그 기판은 결국 국내의 유명 수집가의 손으로 들어갔다.

순간순간 내게도 바로 그 기판을 살 기회가 없던 것은 아니었다. 누구 보다 먼저 포스팅을 봤고, 그 물건과 일본에서 판매하는 다른 물건을 찾아 가격을 비교했다. 조금 더 나은 가격에 사려는 욕심, 그 돈이면 더 좋아하는 다른 게임 기판을 구매할 수 있지 않을까 하는 또 다른 저울질. 기판이 삶에 꼭 필요한 그 무엇이 아닌 이상, 평범한 내 용돈 주머니는 늘 합리적인 소비를 하고 싶었다.

그게 틀린 것은 아니었지만…그 이후에 제미니윙의 복사 기판을 해외에서 구매하고서도 내 마음속에서 오리지널 제미니윙은 좀처럼 떠나지 못했다. 누구나 그렇듯 가끔 생각한다. 그때 말을 걸었으면 어땠을까? 그때 전화했으면 어땠을까. 그때 사과했으면 어땠을까. 삶에는 머리가 아니라 마음으로 움직여야 하는 일들이 있다. 그 후폭풍으로 이불킥을 하는 일도 많지만, 그럼에도 폭풍 속으로 몸을 던져야 할 때가 있는 법이다.

기판은 내 유년 시절부터 청년 시절까지의 추억을 담고 있어서, 가끔 나를 서툴고, 감정적으로 만든다. 기판이 담은 그리운 시대와 그 시대를 함께 보낸 사랑하는 사람들 때문일까. 이제 그만이라고 속으로 수없이 외치면서 또 되돌아본다.

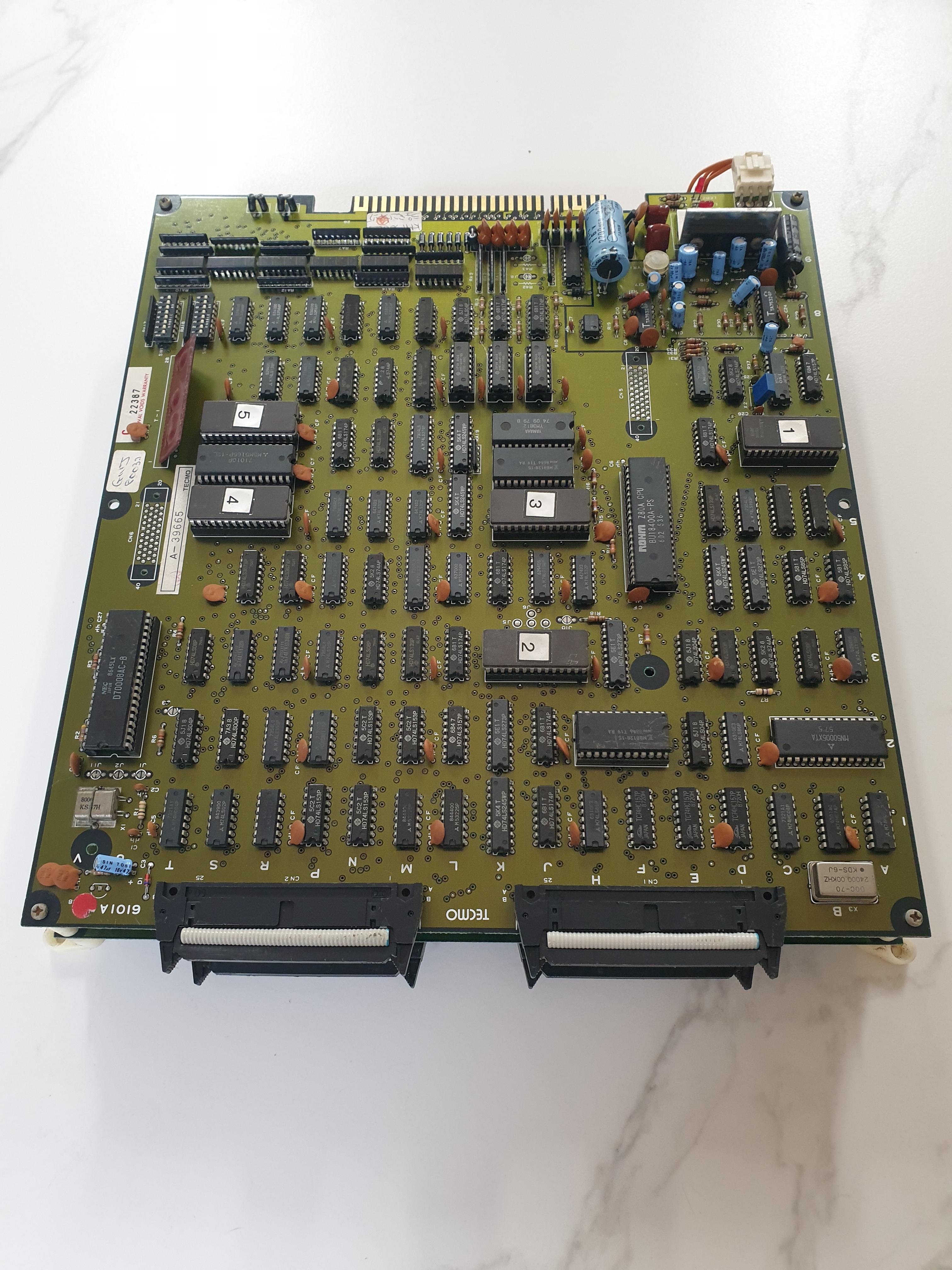

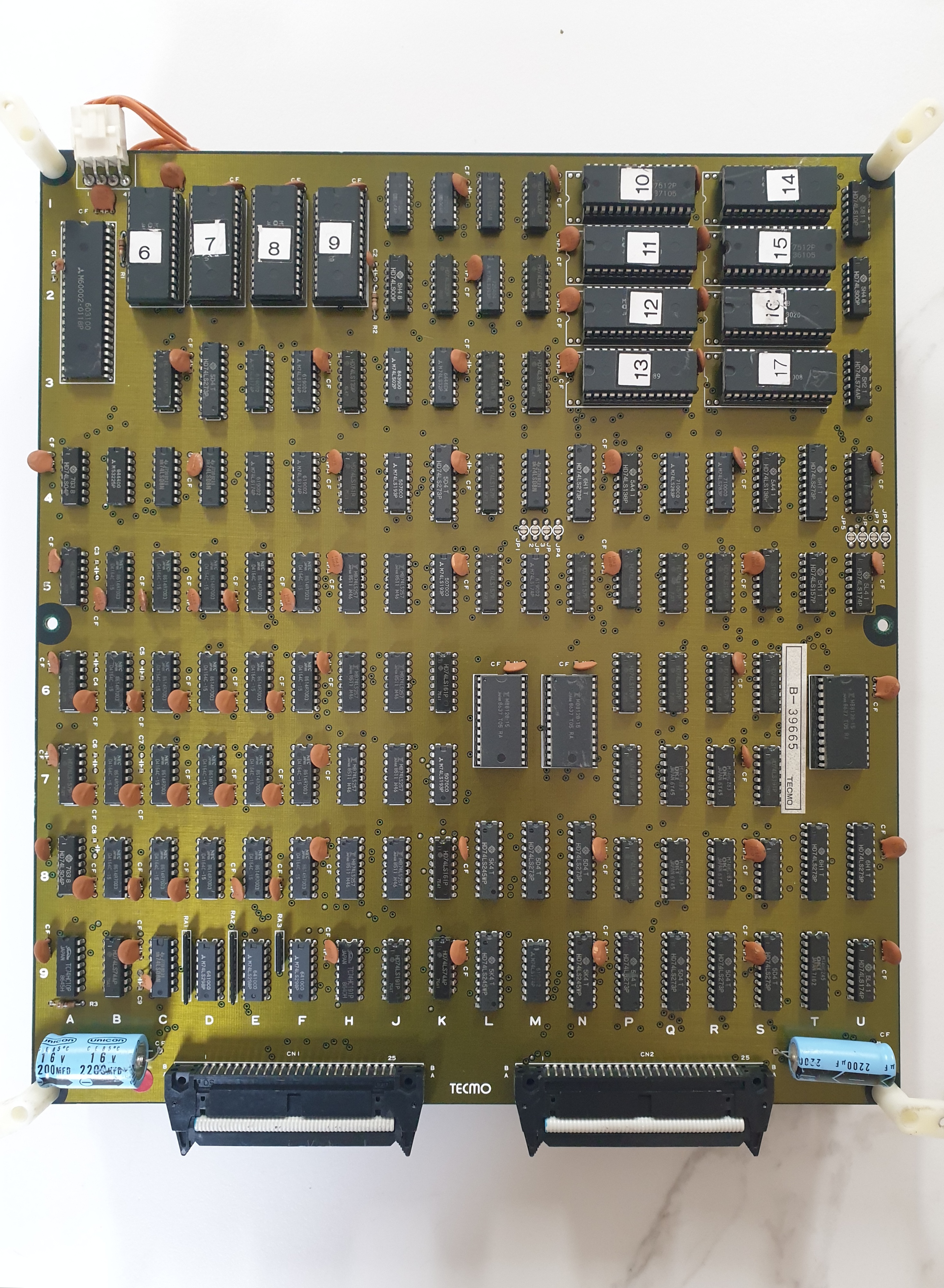

전혀 생각 못한 곳에서 불쑥 제미니윙 오리지널 기판이 튀어나왔다. 가격도 시세를 생각하면 훌륭했다. 나이 먹었다고 너무 재는 거 아니냐? 이래도 내 손을 잡지 않을 거냐?

물론… 잡아야지.