글래디에이터, 황금의 성으로 어서 오세요

오락실에 많이 깔렸던 게임이었다. 있는 동안은 간간히 즐겼던 게임이고, 전체적으로 쉬웠지만, 마지막 보스가 좀 어려워서 자주 원코인을 하진 못했다. 그래도 그 특유의 바보 같은 게임성이 마음 어딘가 남았던 게임이다. 무엇보다 유명했던, 여자 검사를 이길 때 가슴 부위의 갑옷을 제거하면, 홀라당 나오는 누드가 인상적이었다. 어쩌다 아침 일찍 가서 최초로 기통에 전원을 넣으면 기판 구동 순간 그 가슴 그래픽이 로딩되면서 멈추는 순간이 있어서 천천히 감상하기도…흐뭇…

어린 눈에도 가슴을 드러내며 진 여검사가 강제 스크롤로 지나가는 주인공의 다리를 잡는 게 섹슈얼하게 느껴졌던 것 같다. 자신을 이긴 강한 남성에게 가지 말라며 구애하는 느낌이었달까.

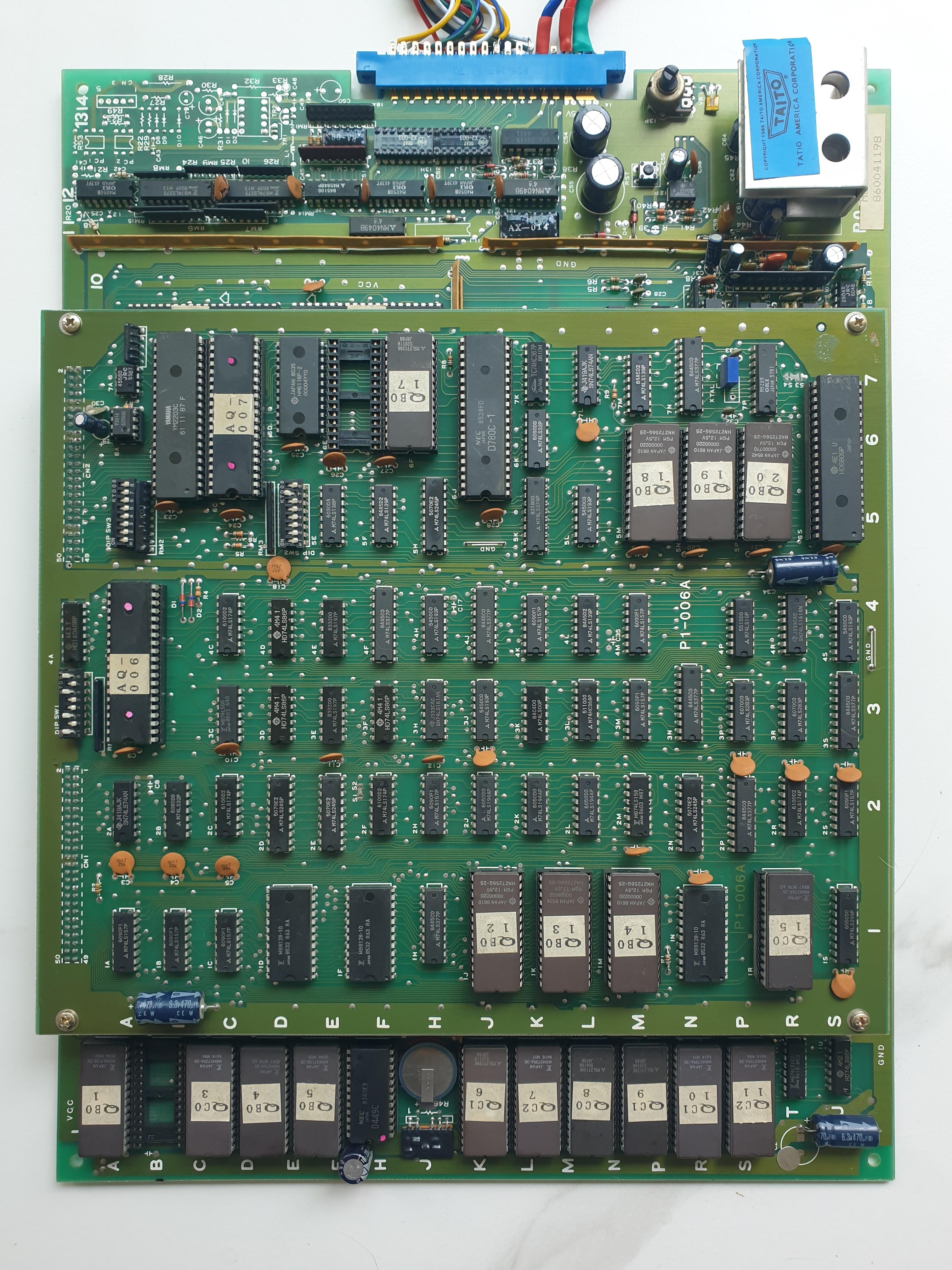

그러나 내가 구한 북미판 글래디에이터는 약간의 수정이 가해져서 완전히 누드로 나오진 않는다. 그래서 섭섭하냐면 그렇지는 않다. 그냥 어린 시절의 내가 생각나서 웃음이 나올 뿐이다. 꽤 오랫동안 눈에 띄는 기판이었지만 구매는 늦은 편이었다. 이런저런 더 갖고 싶은 것들이 많아서 늦어진 것도 있고, 꼭 사야 하는 기판일까 고민했던 것 같다.

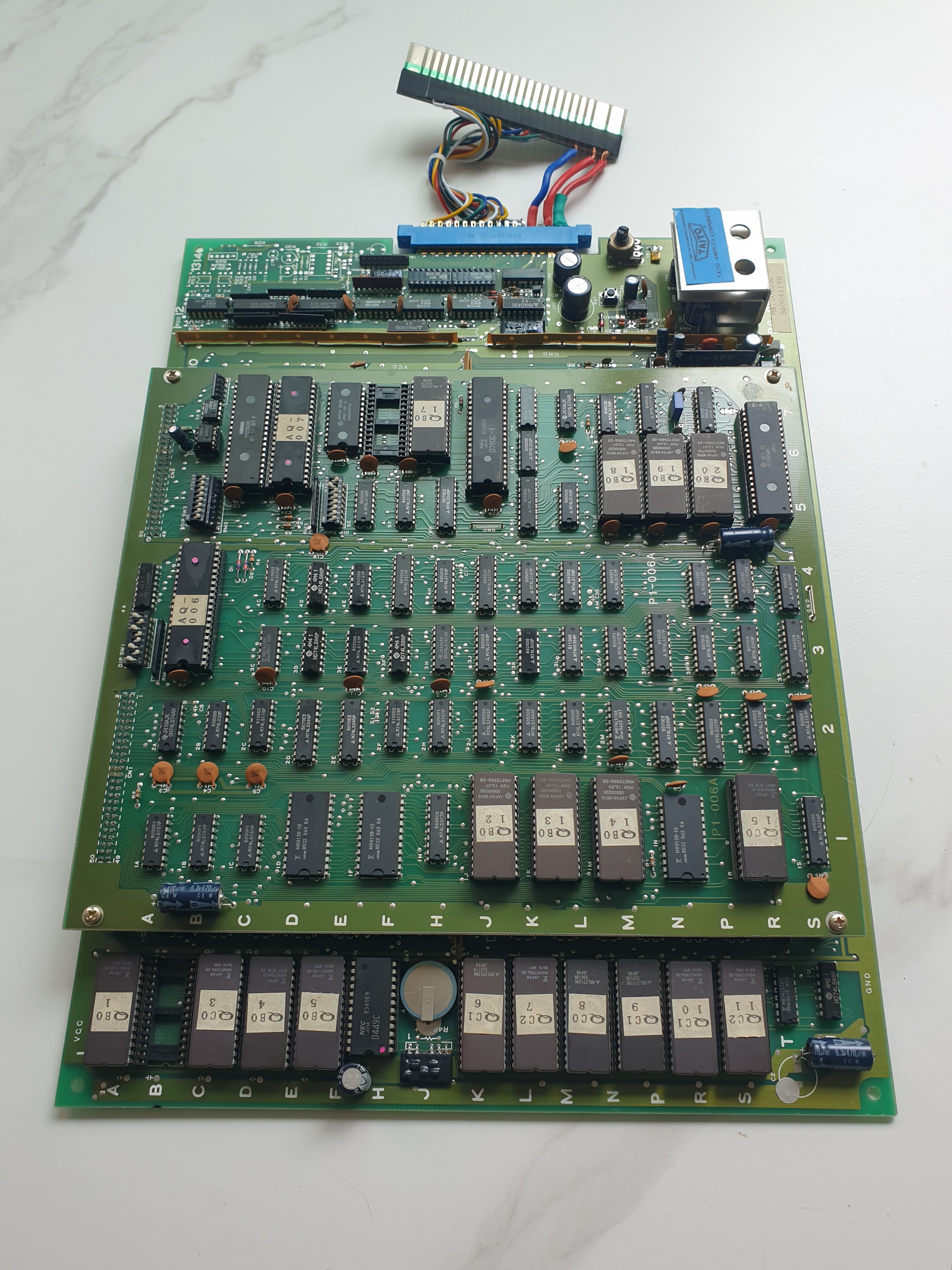

그러다 상태 좋은 게 너무 싸게 나와서 구매했다. 언테스티드 였지만 상태가 좋아 고장 났을 거란 생각은 안 했고, 실제로 별 문제없었다.

어떤 주차장에 가던 나는 자리가 있으면 바로 그냥 대는 편이지만, 아내는 끝까지 자신이 원하는 자리를 찾아간다. 그래서 먼저 발견한 자리를 남에게 빼앗겨 곤혹을 치르기도 하지만, 놀랍게도 많은 경우 자신이 원하는 자리를 찾는다. 무언가를 구매할 때도 그런 것 같다. 이걸 지금 사지 않으면 다신 못 만날 것 같은 조바심이 있다. 그러나 시간이 지나면 별문제 없이 다른 좋은 물건을 만난다. 물론, 그렇다고 기다리는 게 능사는 아니다. 반드시라는 건 없다는 거다.

그래서 때론 뽐이 왔을 때, 아내의 주차를 생각하며 참는다. 더 좋은 자리가 있을 거라고 믿는다. 더 좋은 시간이 있을 거라 믿는다. 그러면 잠깐이지만 평온이 찾아오고, 이성적인 판단을 내릴 여유가 생긴다. 모두가 힘껏 달리는 군중 속에서 홀로 걷는 것은 정말 힘든 일이다. 그러나 생각해 보면 군중은 내 인생과 크게 상관이 없었다. 원했건 원하지 않았건 나는 늘 혼자였고, 내 걸음은 다른 사람들과 방향은 물론 속도도 달랐다.

작은 일 하나하나에 성공과 실패를 나누는 게 바보 같다고 느끼면서도 본인은 그다지 그로부터 자유롭지 못하다.

구리아노스는 보물을 찾아 황금성에 왔다. 그 끝에는 모든 것을 버리고 오로지 해골만 남은 보스가 기다리고 있었다.

나는 황금성을 찾는 모험가면서,내 것을 지키려 매여있는 저주받은 영혼이다.